Umberto Eco, en su obra Apocalípticos e integrados (publicada por primera vez en los años 60 del siglo XX), dedicada a los mitos modernos, considera que una imagen simbólica de gran interés la constituía el personaje de Superman, originado en los cómics y luego trasladado una y otra vez a medios audiovisuales. De hecho, cuando escribo estas líneas se encuentra a punto de estreno en el verano de 2025 un nuevo film protagonizado por el superhéroe ante el entusiasmo, a pesar de que sus sucesivas encarnaciones poco nuevo puedan aportar para el que suscribe, de niños y, lo que resulta llamativo, de no tan niños. Por supuesto, la existencia de héroes con poderes sobrenaturales, en las diferentes culturas humanas, no es en absoluto creación de las sociedades contemporáneas y, de hecho, alguien definió a los superhéroes como modernas mitologías. Pero, centrémonos en dicho superhombre arquetípico de la cultura popular contemporánea, mito que Eco situaba en una sociedad industrial en la que el ciudadano medio era un simple número, humillado ante la fuerza de la megamáquina, por lo que el héroe de ficción debía encarnar las exigencias de potencia que el hombre vulgar no puede satisfacer.

Como es sabido, Superman tiene un origen extraterrestre, llega siendo niño a la Tierra en una nave espacial salvado por sus padres poco antes de que su planeta natal Kriptón sea destruido por causas quizá nunca del todo claras. En la Tierra, crece el joven Kal-El desarrollando poderes increíbles: una fuerza casi ilimitada, velocidad supersónica, supersentidos e incluso la capacidad de vuelo, entre muchos otros poderes que con el tiempo se volverán incluso algo ridículos por excesivos. Como ya he dicho, se trata de un arquetipo, incluso físicamente es hermoso y, supuestamente, es todo bondad luchando contra lo que entiende son las fuerzas del mal (simples villanos, lo cierto es que tan monodimensionales como él mismo); como veremos más adelante, se trata en realidad de un superpolicía defensor del orden establecido, pero con unos poderes de tal magnitud que podrían acabar de un plumazo con los verdaderos males del mundo, pero no adelantemos acontecimientos y sigamos describiendo al mito. Superman tiene un alter-ego, el periodista Clark Kent, alguien apocado, tímido y pusilánime, que hay quien ha querido ver como la personificación del lector medio de este tipo de historietas. De hecho, el habilidoso cineasta Quentin Tarantino, en su película Kill Bill vol.2, pone en boca de uno de sus personajes una curiosa teoría: a diferencia de otros superhéroes, Superman se disfraza solo cuando se viste de ciudadano normal y es él mismo cuando puede desarrollar sus poderes, por lo que la encarnación del cobarde Clark Kent es la gran crítica que el extraterrestre realiza a la raza humana. Sea como fuere, tal vez, el alter-ego humano de Superman ha producido un proceso de identificación con infinidad de lectores inadaptados y sumidos en sus complejos, deseosos de que en cualquier momento desarrollen un superhombre en sus grises vidas.

Quizá Eco no fuera desencaminado, décadas antes de que se consolidara la sociedad posmoderna y donde el superhéroe es parte fundamental de la cultura popular magnificada por la tecnología audiovisual, cuando hablaba del lector (ahora, más espectador, quizá incluso todavía más pasivo) de Superman como un hombre heterodirigido. Esto es, alguien que vive en una comunidad de elevado nivel tecnológico y dentro de una estructura socioeconómica basada en el consumo, al que se le sugiere permanentemente (publicidad, medios audiovisuales, mass media en general…) lo que debe desear y cómo puede conseguirlo según procedimientos predeterminados; por lo tanto, sin que deba generar ningún tipo de riesgo, ni de responsabilidad. El mecanismo de elección ideológica, dentro de la propaganda electoral para elegir a la clase política dirigente, funcionaría de modo similar, se apela más a las emociones más básicas sin espacio para la reflexión y la valoración racional. Con seguridad, el tiempo solo ha exacerbado lo que ya expuso Eco hace décadas.

Recordaremos que Superman es, prácticamente, un ser todopoderoso; de hecho, tuvo en el pasado sus más y sus menos con la censura en algunos países, como fue el caso de la dictadura ultracatólica franquista en España, por creer que podía identificarse con el mismo Dios. Si la teodicea ha hecho un absurdo encaje de bolillos para conciliar la supuesta existencia de una deidad omnipotente, absolutamente justa y bondadosa, con el problema del mal en el mundo, con Superman podemos abordarlo de forma mucho más concreta y terrenal. Imaginemos una persona real con los poderes de producir riqueza hasta extremos inimaginables, de convertir en productivo cualquier terreno estéril del mundo o, si queremos ser más concretos a nivel político, luchar de verdad contra cualquier forma de tiranía (incluida la acaparación de los recursos por unos pocos), todo ello desde los buenos propósitos para ampliar las posibilidades de elección del conjunto de los seres humanos. Sin embargo, nada de esto vemos en el canon oficial de las aventuras del kriptoniano y su empeño es solo combatir un mal identificado con algunos villanos, humanos o metahumanos, que de una u otra manera cuestionan el orden establecido (por supuesto, con pretensiones más maléficas que las del propio sistema); Superman no deja de ser un crecidito boy-scout que defiende la autoridad instituida y, por su educación en los Estados Unidos de América, identificado con unos valores muy determinados entre los que se encuentran los familiares o la salvaguarda de la propiedad privada.

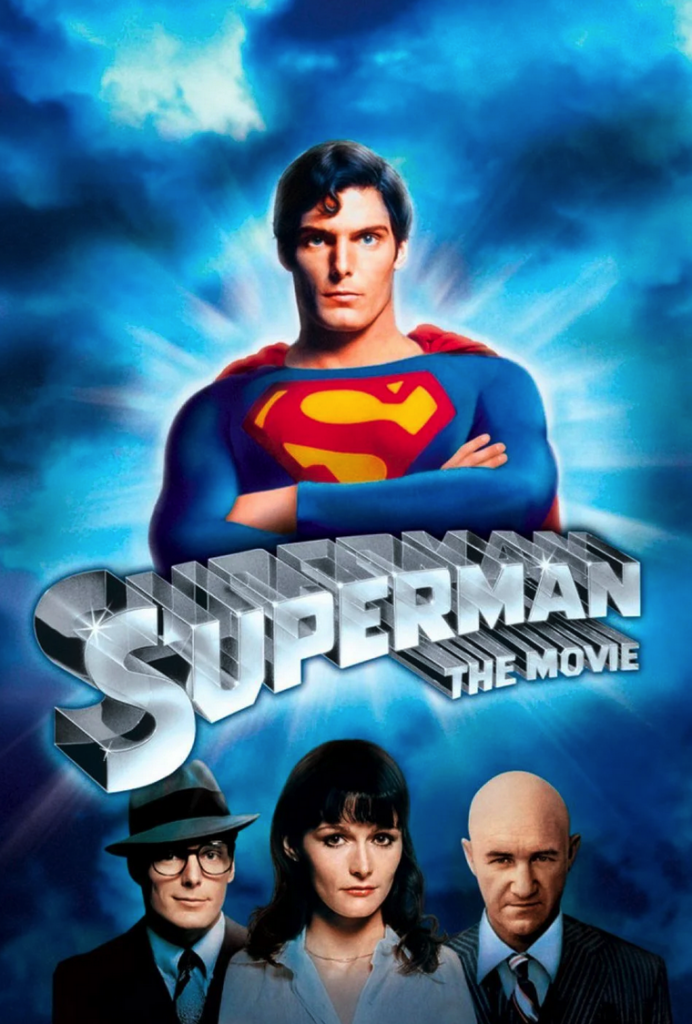

El epítome de esas características se encuentra en las películas protagonizadas por Christopher Reeve, la primera de las cuales data de 1978, considerada todavía hoy por muchos un modelo de cómo realizar una adaptación de un superhéroe a la pantalla grande; hay que decir que, en mi opinión, lo que salvaba aquellos films con los que crecí fue lo que con los años creí percibir como la presencia de una fuerte autoironía, conscientes tal vez los realizadores del producto que tenían entre manos, dentro de un universo deliberadamente fabricado para el consumo evasivo de masas. Sin embargo, cuál fue mi sorpresa cuando la supuesta continuación argumental de aquellas películas, muchos años después en 2006, digo lugar a algo infame llamado Superman returns con el personaje convertido ya en poco menos que una deidad, en el contexto no demasiado disimulado de la tradición mesiánica judeo-cristiana, y con la humanidad demandando un salvador. Por supuesto, los seres humanos somos incapaces de resolver nuestros problemas y necesitamos un ser excepcional que lo haga, aunque por supuesto sin cuestionar en el fondo un orden establecido plagado de verdaderos males y mucho más reales de lo que nos muestra la ficción. Muy repulsivo, y aunque la gravedad impostada de aquel film resultó irrisoria, es quizá lo que llega hasta día de hoy en el peculiar género de superhéroes como perfecto mensaje para trasladar al mundo real.

Efectivamente, Superman ha sido en no pocas ocasiones encarnación directa del American Way y, de modo provisional debido a la coyuntura bélica, se utilizó su figura políticamente en la historietas; recordemos que el personaje fue creado en 1938 y pocos años después, al igual que otros superhéroes como el Capitán América, se convertirá en símbolo de la lucha contra el eje fascista. Tiempo después, de modo muy puntual durante la Guerra Fría o el conflicto bélico de Vietnam, Superman también intervendrá en la lucha contra el comunismo, siempre defendiendo el imperio de la libertad que supuestamente representa su nación adoptiva. Curiosamente, las lecturas políticas más interesantes han aparecido en historias no canónicas en el universo de Superman; de 2003 es Superman: hijo rojo, escrita por Mark Millar, narración en la que la nave de Kal-El aterriza, no en Kansas, sino en la Ucrania soviética. Así, de manera explícita, el todopoderoso héroe se pone al servicio de la URSS estalinista, la cual acaba gobernando él mismo (dando al concepto de Gran Hermano un sentido muy literal, ya que sus supersentidos le permiten estar al tanto de todo). Curiosamente, aunque las interpretaciones políticas son bastante cuestionables en la historia, no existe maniqueísmo y hay críticas a los dos bloques de la Guerra Fría; si Superman acaba siendo un gran déspota dentro de un sistema donde las necesidades están cubiertas, pero no hay libertad y los disidentes son controlados e incluso lobotomizados, el capitalismo de Estados Unidos provoca cada vez mayor pobreza y se convierte en una isla dentro de un mundo donde se extiende el comunismo. Curiosamente, aparecen en esta obra otros personajes que comparten universo editorial con el kriptoniano, como es el caso del propio Batman, convertido aquí en una suerte de terrorista antisistema; viene a ser un interesante trasunto del anarquista protagonista de la gran obra V de Vendetta, de Alan Moore, autor del que me ocuparé más adelante.

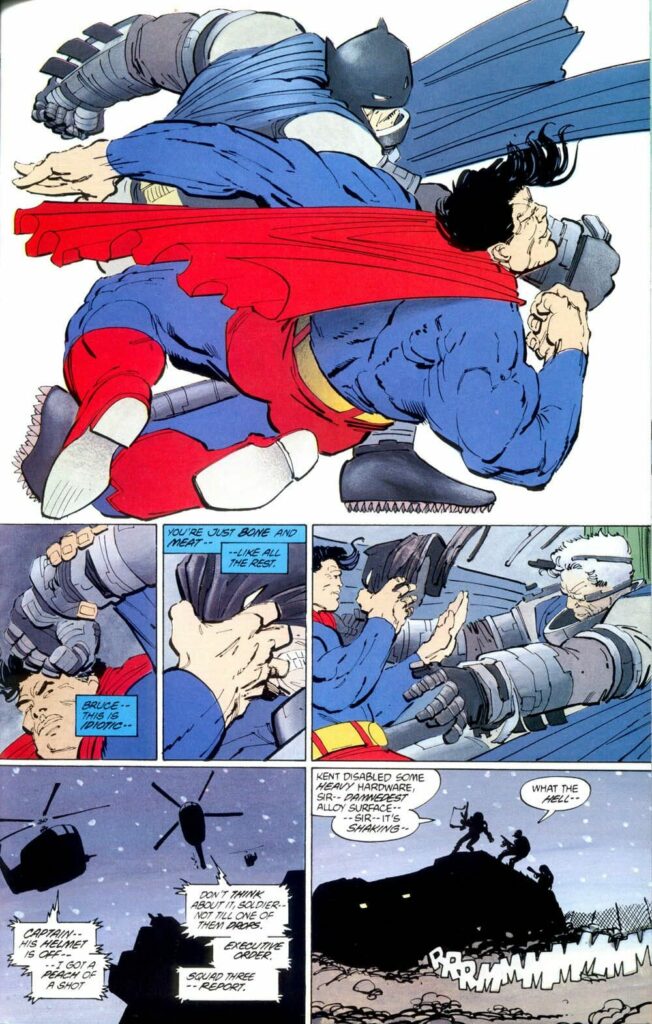

El muy peculiar género superheroico, hoy extendido hasta la nausea comercial en el mundo cinematográfico, sufrió debido fundamentalmente a dos obras un punto de inflexión en la historieta en los años 80 del siglo XX. De 1986, es Batman: The Dark Knight Returns (la edición original que yo tengo en castellano se llamó Batman. El señor de la noche, pero creo que ha tenido otros títulos posteriores), de Frank Miller; otra historia no canónica, lo que le permitió al autor una total libertad creativa para dar su visión de personajes con una amplia tradición dentro de la cultura popular. Si el hombre murciélago es aquí de nuevo un enloquecido antisistema, un tipo que lucha contra el crimen para acabar siendo consciente de que los criminales más dañinos son los que están en el poder, Superman es un mero títere del gobierno de los Estados Unidos, un supersoldado que interviene incluso directamente en conflictos bélicos. El enfrentamiento entre los dos héroes míticos en el cómic de Miller será inevitable y los que quieran ver un asomo de esa gran obra en la película Batman v. Superman. El amanecer de la justicia (2016) se llevarán una profunda decepción, perfecto ejemplo de la banalización de la mayor parte de adaptaciones en Hollywood.

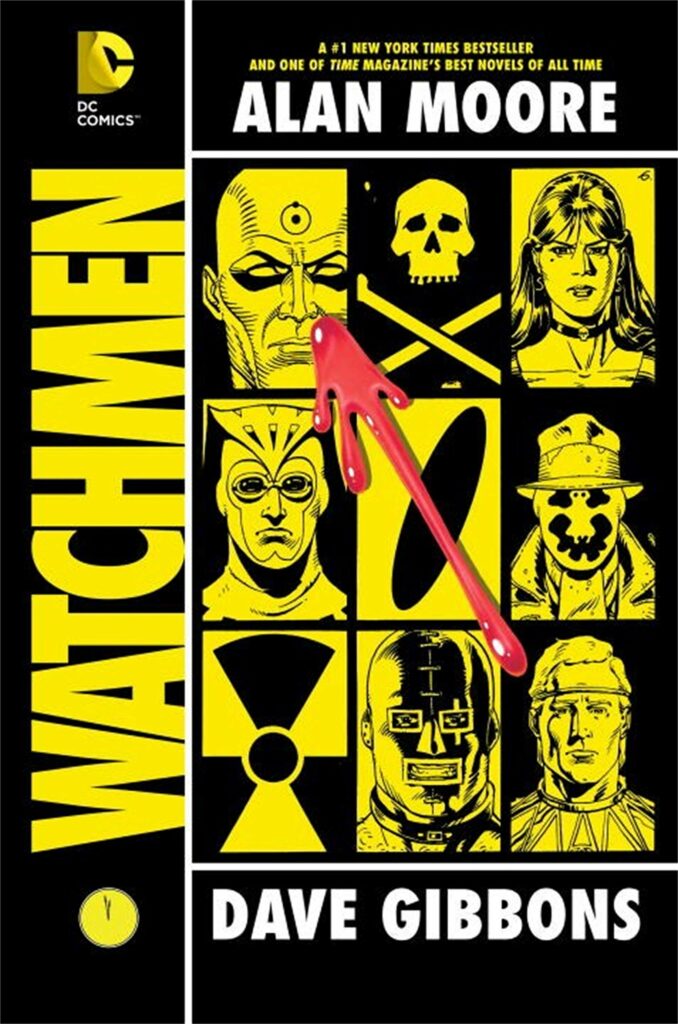

El otro cómic rompedor de aquella década fue Watchmen, de Alan Moore, publicada entre los años 1986 y 1987, una auténtica joya de una complejidad inédita en el género, aunque el propio autor ya había realizado algún ensayo pocos años antes. De hecho, se llegó a decir que Watchmen podía haber tenido una función similar al Quijote de Cervantes; si en ese caso fue acabar con la novela de caballería medieval, en el de la obra de Moore sería representar el canto de cisne del inefable género superheroico en la cultura contemporánea. Con el tiempo, gracias sobre todo a Hollywood, no sería así en absoluto. Los superhéroes retratados en Watchmen, algo que marcaría desde entonces estos cómics protagonizados por justicieros enmascarados, pero hasta donde yo sé sin llegar a la altura de esta obra, son violentos, iluminados, desequilibrados y megalómanos. De hecho, el propio Moore afirmaría que considera que un individuo de este tipo en el mundo real, alguien disfrazado que cree poder hacer justicia mediante la violencia, sería un tipo esquizoide de tendencias fascistas. Para el caso que nos ocupa, hay en Watchmen un trasunto de Superman, un tipo todopoderoso al que, convertido en una suerte de deidad, la humanidad le acaba importando muy poco. Recomiendo la lectura de esta obra, que yo disfruto por lo menos una vez al año para descubrir siempre cosas nuevas en su gran complejidad narrativa, de uso del metalenguaje, con sus múltiples referencias y análisis políticos, históricos, filosóficos o científicos, por no mencionar sus apasionantes apéndices exclusivamente literarios (que creo que no han sido respetados en ediciones posteriores).

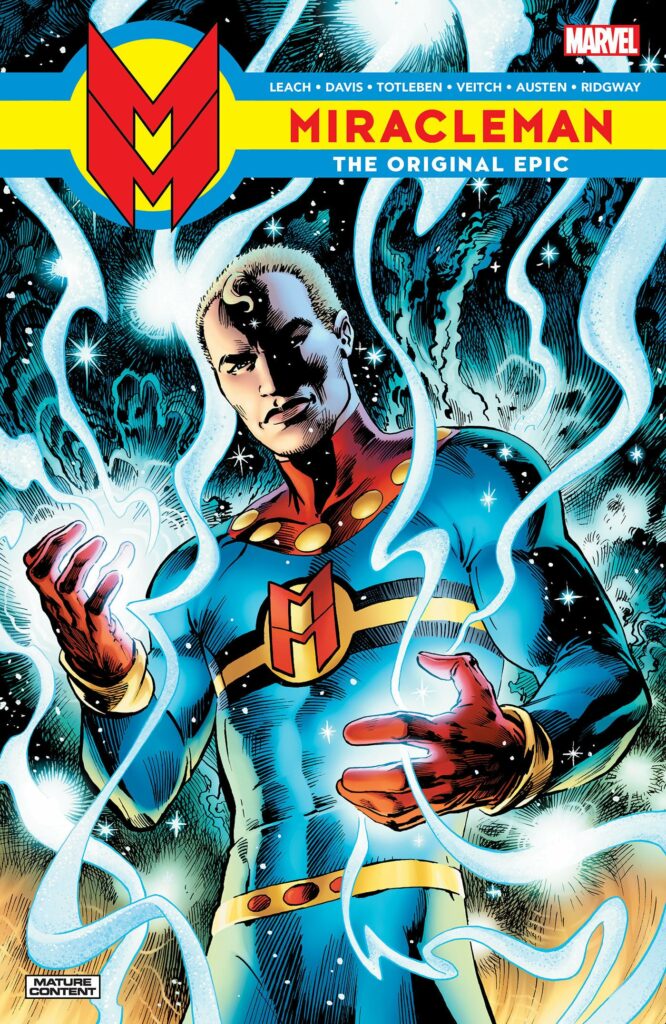

Y ya que hemos mencionado a Alan Moore, responsable de diversas joyas del cómic, algunas de las cuales han sido adaptadas el cine con escasa fortuna, merece la pena que nos detengamos en lo que hizo en los comienzos de su carrera con un personaje muy similar al personaje que nos ocupa en este artículo. Miracleman, un personaje británico copia de otro estadounidense, Capitán Marvel, que a su vez plagiaba al propio Superman creado unos años antes; en España, hubo una edición a principios de los 90 y creo que luego ha tenido problemas de reedición, creo que por asuntos de derechos, pero es posible también que por no ser un producto fácil de digerir para el público habitual del género. Moore cogió un personaje clásico, de aventuras bastante tontorronas similares a las de Superman y el Capitán Marvel, para actualizarlo en los años 80 con un tono adulto de ciencia-ficción, con toques escabrosos incluso terroríficos, para definir lo que sería un superhombre en el mundo real. Es posible que este cómic, con lecturas filosóficas complejas, beba más de Nietzsche que de la cultura popular, el protagonista de Miracleman, al margen de ser todopoderoso, se convierte en un superhombre cuando adquiere consciencia de sí mismo y de su capacidad para transformar el mundo.

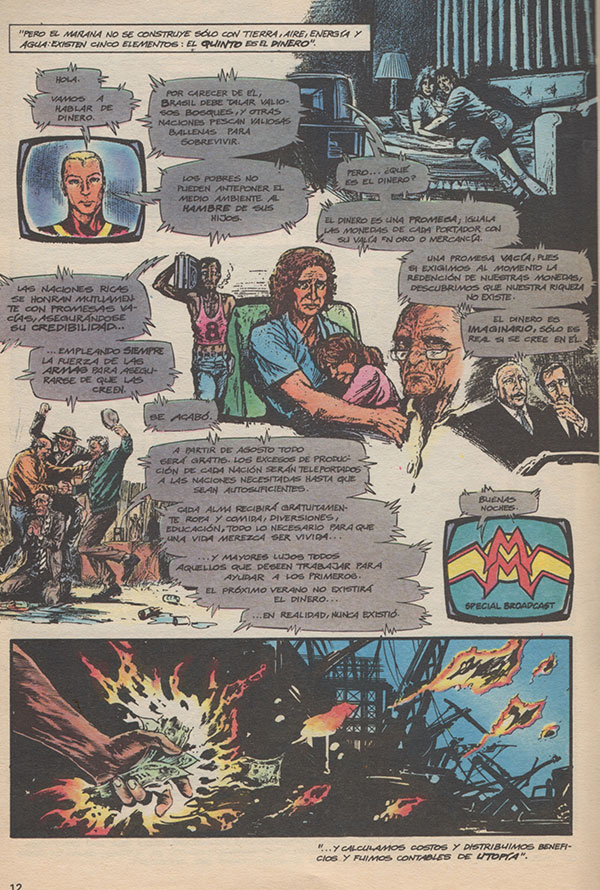

Cierto es que lo escrito por Alan Moore podría tener diversas lecturas, pero no dejemos a un lado su condición de ficción fantástica con pretensiones realistas; la existencia de seres superpoderosos les empuja a convertirse, efectivamente, en una suerte de dioses, pero deciden crear una utopía feliz e igualitaria, acabando con los problemas medioambientales y los que son producto de la mano del ser humano, donde el conjunto de la humanidad puede alcanzar esa misma condición de deidad con las mismas capacidades. Uno de las primeras medidas radicales es acabar con el dinero, considerado una ficción nociva que perpetúa la desigualdad y la pobreza, y cuando cada persona recibe lo necesario para una vida digna se reduce notablemente la criminalidad y finalmente se llega incluso a acabar con las cárceles; curiosamente, se le otorga un nuevo sentido al concepto de meritocracia cuando aquellos que deciden ayudar a los que lo necesiten son los que reciben mayores lujos.

No se trata necesariamente de una utopía autoritaria, aunque obviamente se da esa intervención previa de los que tienen la capacidad para cambiar las cosas; no está tampoco exenta de problemas, ni de disidentes de diversas intenciones, entre los que se encuentran sencillamente los que rechazan la posibilidad de ser, supuestamente, perfectos. No es casualidad que sea un personaje femenino, igual de poderoso que el protagonista, pero más lúcido, sensible e inteligente, quien le empuja no a intervenir en el destino de los seres humanos (una fantasía religiosa persistente), sino a darles más posibilidades de elección en el mundo real con todas estas transformaciones radicales, ahora que hay un poder (o tecnología, si queremos ser aún más realistas) que lo posibilita. Lo plasmado por Moore, en su exploración de un ser todopoderoso fue inédito hasta entonces en el género superheroico y, me temo, no ha sido después abordado con tanto radicalismo y libertad creativa en la cultura popular, que para mí constituye un campo muy interesante para plantear ciertas reflexiones no reñidas necesariamente con el placer y el ocio. Desgraciadamente, no es el caso de la mayor parte de los productos comerciales que nos llegan y me temo que el nuevo film de Superman es un ejemplo, donde sigue manteniendo una concepción moral muy pueril sin profundidad alguna en los problemas de la humanidad.

Capi Vidal