Uno de los subterfugios habituales, de los optimistas antropológicos, y no digo que yo me aleje siempre de semejante condición, es pensar que hoy existe más enajenación que nunca. Esto es, creo, cuando el personal se siente extraño a sí mismo, sus actos ya no le pertenecen y los mismos pasan a convertirse en dueños de la persona, la misma acaba subordinándose a ellos e, incluso, los termina por idolatrar. Si lo queremos expresar de otro modo, podemos poner sobre la mesa factores de toda índole para excusar que la gente se comporte como auténticos gilipollas. De esa manera, el común de los mortales estaría dominado por determinadas fuerzas externas, que le empujan a situarse en una realidad ajena, desgraciadamente, bastante imbécil, que le empuja a realizar una estupidez tras otra. Autores sesudos aseguran que esta situación de produce con el desarrollo del capitalismo y de la sociedad de consumo, y no decimos de entrada que no sea así, aunque se nos antoja un poco abstruso el discurso. El principal problema que observo con este análisis es que, si consideramos que el ser humano tiende a realizar una conducta digamos «desviada«, no propia del ser humano, es porque debería existir un comportamiento «correcto». Mucho suponer. Ojalá sea así, de ahí mi inevitable y ocasional optimismo, aunque es inevitable pensar que, al margen de que exista la más mínima posibilidad para un comportamiento extendidamente racional en la especie humana, no hay duda de que también existen condiciones inherentes para que, al menos una mayoría, se comporte como una manada de borregos.

Otro problema nada desdeñable es que prueben ustedes a hablar de liberación y racionalidad a esa panda que no cree estar en absoluto necesitada de ello. Algunos de los autores sesudos mencionados anteriormente, que a uno le da por ojear eventualmente en un derroche de masoquismo nada despreciable, aseguran que eso de la enajenación tiene mucho que ver con la llamada idolatría. No está nada mal el término, que tendría mucho que ver con el culto o la admiración excesiva. Como ya habrán adivinado los que sigan habitualmente estas molestas y nada modestas líneas, hay otra palabreja que expresa inmejorablemente lo que queremos decir: papanatismo (no confundir con el vocablo «papafrita», usado en algunos países de Latinoamerica, aunque pensándolo bien sí puede ser equiparable en no pocos casos). Para el que suscribe, todas las religiones empiezan o acaban con esta suerte de papanatismo, aunque sea algo inmisericorde expresarlo así, que uno también tiene su corazoncito.

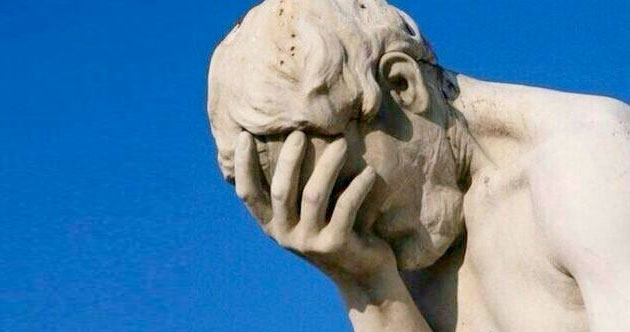

El individuo, incapaz de ser mínimamente consciente de sus (presuntas) capacidades, no tarda en fabricar algún ídolo, proyectar en él su propia energía y creatividad para acabar arrodillándose de la manera más lamentable. En el plano más sobrenatural y supersticioso, se le puede poner al ídolo de marras cualquier nombre de deidad a gusto del consumidor. Y si no quieren hablar de dioses, puedes coloquen ustedes cualquier abstracción que les venga en gana (llámalo Dios, llámalo energía, pero en algo hay que creer, como dijo el clásico). Por supuesto, este fenómeno de la enajenación, idolatría o papanatismo no se desarrolla solo a un nivel metafísico. Observen ustedes cuáles son los modelos humanos susceptibles de una admiración excesiva a nivel social y, es muy posible, que nos pongamos a llorar a moco tendido. No, no tengo ni idea de si el hecho de que el ser humano se comporte como un auténtico papanatas es producto de cierta alienación social, política y/o económica. Muy posiblemente, esta especie tantas veces lamentable que somos tiene una especial tendencia a postrarse delante de un trono no importa quién lo ocupe. La cuestión, según mi exageradamente lúcido punto de vista, no es dejar el trono vacío para que sea ocupado una y otra vez por toda suerte de ídolos sobrenaturales y terrenales (que vienen a tener un estrecho vínculo). Lo importante, de una puñetera vez, es destruir el trono para que nadie ni nada lo ocupe.