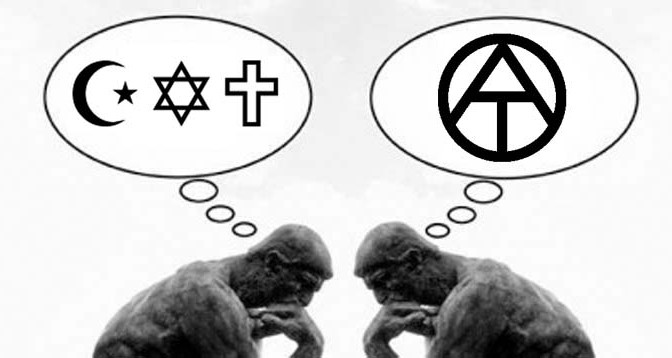

El dios de los caballos tiene cuatro patas y un rabo, diría Platón; pero, como todo el mundo probablemente sabe, los caballos no rezan, aunque a veces están tan inmóviles y pensativos que a alguno le ha entrado la duda: ¿duermen con los ojos abiertos o blasfeman? Más allá de la fácil ironía –hoy posible gracias a la desaparición de la Inquisición, pues de otra manera se correría el riesgo de acabar en la hoguera– hay que darse cuenta de que la modernidad, nacida del iluminismo, ha entrado en crisis y, con ella, también su programa antirreligioso. De hecho, se da un resurgir de cultos, entre derivados espiritualistas del cristianismo y cultos chamánicos, mientras el Papa adquiere una proyección mundial, más política que religiosa, que haría palidecer a sus predecesores. Pero todo esto parece tener que ver con Europa y sus países derivados, sobre todo América Latina, el continente más católico del mundo, y los Estados Unidos, donde los movimientos evangélicos integristas y tradicionalistas de origen cristiano han conseguido un presidente que los apoya y fomenta explícitamente. Si metemos en el mismo saco a toda esta gente, se podría llegar al treinta por ciento de la población mundial que, con el veinte por ciento de musulmanes, y el dos por ciento de judíos, constituyen por lo menos el cincuenta por ciento de una población mundial cuyas creencias derivan de la mitología mediterránea judaica, conformando las “religiones del libro”, es decir, la existencia en los tres casos de textos sagrados relacionados entre sí, que relatan su verdad absoluta, el meollo de las cosas y de la Historia. El valor de estos textos, revivido periódicamente en los ritos, derivaría directamente del único dios verdadero a través de canales espirituales.

En cualquier caso, no hay que caer en la trampa de los números globales, que generalizan tanto que se acaba por no distinguir entre etiquetas genéricas y creencias profundas, y tampoco se reflexiona mucho sobre el hecho de que el paraíso consumista que Occidente impone al mundo ha terminado por frivolizar los universos simbólicos tradicionales, sustituyéndolos por mitologías materialistas ligadas al acceso a los bienes superfluos que proporcionan estatus. En cualquier caso, queda la otra mitad del mundo que no es cristiana, pero que no se sabe bien qué es, como reconoce el informe de 2015 del Pew Research Center, aparte, claro, del siete por ciento budista. Sin duda, se puede ir a preguntar a los interesados directos, cosa que desde hace doscientos años vienen haciendo los antropólogos occidentales; pero el problema no solo reside en la descodificación de las respuestas, sino sobre todo en la pregunta que se formula o con qué ojos se mira. De hecho, estamos convencidos –y no somos los únicos– de que la “pregunta” sobre la “religión” del prójimo no occidental está viciada en sí misma: se buscaban solamente las cosas conocidas y no las completamente diferentes, y como se daba por descontado la universalidad de la religión, concepción derivada precisamente del cristianismo, eso era lo que se buscaba, sin darse cuenta de que de ese modo se acababa colonizando el imaginario de pueblos que nunca habían pensado que eran… ¡religiosos!

Con el fin de no caer en reacciones descompuestas, es mejor aclarar que no estoy negando –al menos por ahora– que los humanos en general puedan tener una vida “espiritual”, pero sí creo que la definición que usaban los antropólogos del siglo XIX, y que ha determinado a los investigadores del siglo XX, tenía que ver con una idea de religión derivada fuertemente de la experiencia occidental, es decir de la cristiana: un sistema de creencias, derivadas del libro sagrado revelado por Dios, con una estructura centralizada en forma de Iglesia. Por eso, juntando la idea de la universalidad de la actitud religiosa con la experiencia histórica, se acaba por llegar a la conclusión de que los pueblos no occidentales eran religiosos, sí, pero en un estadio primitivo o, en cualquier caso, menos desarrollado que en Occidente. En este sentido, es ilustrativa la reacción de los españoles cuando llegaron a México y descubrieron asombrados que los nativos tenían también templos, a los que inmediatamente llamaron “mezquitas” y no iglesias. Los otros eran todavía salvajes y, como escribió Colón cuando llegó al Caribe: “No veo que tengan religión y pronto se les podrá convertir”. Esta idea evolucionista de la religión, coherente con las corrientes de pensamiento de la época, impulsó, por ejemplo, al filósofo francés Durkheim a hablar de “formas elementales de la vida religiosa” para el caso de los indígenas australianos. Mientras, con mayor presunción cristiana, en época fascista, el italiano Pettazzoni creía haber demostrado ¡que todos los pueblos eran monoteístas! Persino Di Martino, estudiando la magia lucana, llegó a la conclusión de que entre los ritos mágicos y la misa cristiana no había diferencias más que en el grado de complejidad, y seguramente tenía razón, no en el sentido de que la magia fuese una religión simplificada sino en que los rituales cristianos fueran de tipo mágico.

En tiempos más cercanos, una antropología más crítica ha acabado por superar en parte las viejas definiciones, concluyendo que por religión se debe entender un sistema de creencias, en cualquier forma que se manifiesten. En cualquier caso, el problema permanece abierto, sobre todo si consideramos que hablar de sistema lleva a pensar en algo unificado y coherente, cuando esto no siempre es así, y todo grupo local elabora a su manera las ideas generales que la Historia ha producido en todo pueblo. Para comprobar a qué nos referimos, hay que aclarar que es evidente que para producir cultura en sentido antropológico, toda sociedad se formula preguntas y busca respuestas, y estas preguntas no se dirigen solo al mundo material sino que cuestionan también el inmaterial. Llamar “espiritual” a esta segunda búsqueda es caer una vez más en la trampa de las ideas occidentales, sin duda respetables pero no universales.

La actitud en la búsqueda en el mundo inmaterial o, por lo menos, no completamente visible a nuestros ojos, puede ser de varios tipos, incluyendo –como decía Borges– los sueños, como es evidente en Freud. En cualquier caso, podremos simplificar diciendo que cada pueblo, aunque en grado diferente, hace experimentos para comprender la realidad, pero produce también una mitología para explicar el mundo, un pensamiento filosófico que, en algunos casos, se hace presente en los ritos. En este caso, a menudo se utiliza la palabra “fe” para explicar la actitud: se cree en una explicación, aunque no se tenga la demostración material. Aquí se abre un abanico de posibilidades muy amplio: por la fe creo en un dios creador o que todo árbol tiene un espíritu tutelar; creo en los ángeles custodios o que antes o después me saldrá el número premiado de lotería… Dado un lenguaje y un sistema de creencia ideológica, tanto religioso como político, se procede a buscar signos materiales del valor de cada uno de ellos, y no por impulso genético o innato sino para intentar encontrar un significado ante la complejidad del mundo, temerosos en el fondo de que no exista ese sentido y debamos ser nosotros mismos los que tengamos que dárselo, y no de manera individual sino en comunidad con los demás, con condiciones y esperanza.

Si, como dice el mito cristiano, “al principio era la palabra”, entonces la religión es solo un modo, a veces dramático y violento, de decir las cosas del mundo: seguramente se trata solo de una enfermedad de la lengua.

Emanuele Amodio

Publicado en Tierra y libertad núm.357 (abril de 2018)