A propósito de las raíces cristianas de Europa oímos demasiado a menudo decir que las instancias políticas que hoy declaran compartir los países europeos, el “pluralismo”, la “pasión por la libertad”, se enraízan en el cristianismo, en el sentirse partícipes de una historia común que ha hecho del cristianismo el foco en torno al que se ha definido Europa, y que Europa es deudora del cristianismo porque, se quiera o no, le ha dado forma, significado y valores.

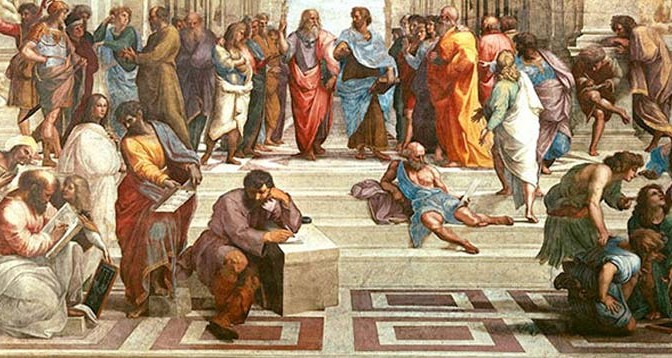

A quien ama la cultura y el arte, y conoce un poco de historia, estas afirmaciones le parecen falsas y engañosas, lo mismo que las ostentaciones de las propias raíces cristianas por parte de los políticos y gobernantes nada sospechosos de apoyar la libertad y la solidaridad. Basta con abrir cualquier libro de historia antigua para comprobar que el cristianismo se impuso gradualmente sobre tradiciones culturales, como la griega, la romana, las orientales, que durante milenios habían producido obras filosóficas, artísticas y científicas, impulsando el desarrollo de las matemáticas y de la lógica, dado los primeros pasos en las ciencias naturales. Basta con ir más allá de las hagiografías y de las leyendas construidas por el cristianismo mismo y adentrarse un poco en la historia de los descubrimientos, de los escritos y de los documentos para entender que el cristianismo no se desarrolló en una sociedad sin formas, significados y valores, y que por eso mismo, desde el primer momento de su afirmación, impuso sus dogmas irracionales.

¿Qué nos cuenta la Historia? Los documentos y los descubrimientos nos hablan de una cultura nacida en Atenas un milenio antes, difundida en las ciudades más importantes del Mediterráneo a través de las escuelas de insignes filósofos, las obras de famosos escultores y los templos de los grandes arquitectos, y prácticamente anulada por el cristianismo de los primeros siglos. Todavía hoy lamentamos los daños que los Padres de la Iglesia infligieron a la civilización helénica en poco más de doscientos años.

En poco menos de dos siglos, del Edicto de Constantinopla, que legalizaba el culto cristiano, al de Salónica, que lo declaraba culto oficial del Imperio, hasta el de Justiniano, con el que se cierra la antigua escuela filosófica de Atenas, una buena parte de aquel patrimonio cultural fue destruida o entregada a las llamas.

La Historia nos cuenta que apenas entra el cristianismo en los centros de poder, inaugura una violenta intolerancia religiosa, nunca vista antes, hacia tanta cultura “pagana” y contra quienes, pagándolo con la vida, rechazaban adherirse a este nuevo pensamiento absolutista. Muchos de ellos, efectivamente, fueron torturados o asesinados. Ya con Constantino comenzó una obra de destrucción de templos, de estatuas y de textos de la cultura helenística. Su sucesor, el emperador Constancio, ordenó la pena de muerte para quienes practicaran sacrificios o idolatría. El emperador Flavio ordenó quemar la biblioteca de Antioquía y decretó la pena de muerte para todos los paganos que practicasen el culto antiguo a los dioses ancestrales o la adivinación. Bien pronto se confiscan las propiedades de los templos paganos y se condena a la pena capital a todos aquellos que practiquen rituales paganos, incluso si lo hacen privadamente. Y con el Edicto de Teodosio, que convertía el cristianismo en religión exclusiva del Imperio Romano, prohibiendo las demás religiones, la destrucción de la cultura helenística y la supresión del paganismo se convierten en razón de Estado.

Con la autorización del obispo de Milán, San Ambrosio, para que destruya todos los templos no cristianos y construya iglesias sobre sus cimientos, todo obispo del Imperio está implícitamente autorizado a destruir templos y a perseguir a los “paganos”, a los cristianos heterodoxos, a los apóstatas del cristianismo y a los epicúreos, que sostenían la teoría atomística de Demócrito. En el año 385 se ordenó la pena de muerte para los arúspices; en 391, desde Milán, el emperador Teodosio promulgó un decreto que impedía el acceso a los templos “paganos”, aunque solo fuese para admirar obras de arte: “Nadie viole la propia pureza con ritos sacrificiales, nadie inmole a víctimas inocentes, nadie se acerque a los santuarios, entre en los templos y vea las imágenes esculpidas por mano mortal para que no se haga merecedor de sanciones divinas y humanas”. Con los edictos y decretos de los emperadores cristianos sucesivos se asiste a una cruel y despiadada anulación de la cultura existente.

En todas las ciudades del Mediterráneo, en Alejandría, en Constantinopla, en Roma y en Atenas comienzan a proliferar turbas de fanáticos cristianos incitados por personajes que en su mayoría serán declarados santos o Padres de la Iglesia. Piénsese en el papel del obispo Cirilo durante el feroz linchamiento de la filósofa neoplatónica Hipatia, ocurrido en Alejandría en el siglo V a manos de una banda de fundamentalistas cristianos denominados parabolanos, que según diversas fuentes estaban al servicio del obispo elevado después a los altares. Se puede incluso dudar de que haya sido el propio Cirilo quien ordenase el brutal asesinato, pero lo que no se puede negar es que los parabolanos eran los secuaces del obispo en la destrucción de la cultura “pagana”. San Porfirio, obispo de Gaza, demolió casi todos los templos paganos de la ciudad. Así como en Alejandría, bajo el mando del obispo Teófilo, los fanáticos cristianos, con los mismo medios (piedras afiladas y barras de hierro) destruyeron el admirable templo de Serapis, del que Amiano Marcelino había escrito: “Su esplendor es tal que las simples palabras le harían injusticia”.

Una buena parte de la biblioteca más grande del mundo, la de Alejandría, fue destruida. Había sido la primera biblioteca pública y en un tiempo llegó a albergar centenares de miles de textos.

Se ha necesitado más de un milenio para que otra biblioteca pudiese acercarse a tal enormidad. Arquímedes, Euclides, Eratóstenes, Calímaco y Aristarco de Samos, que había propuesto el primer modelo heliocéntrico del sistema solar, habían estudiado allí. Incluso Teón, famoso matemático de la época, y padre de Hipatia, se había formado en aquella biblioteca. En poco tiempo fueron cerradas casi todas las bibliotecas públicas del Imperio, pero no se contentaron con eso: las bandas cristianas incluso irrumpían en las casas de los sospechosos “paganos”. Amiano Marcelino refiere con disgusto y dolor que “innumerables libros y montones de documentos fueron apilados y quemados”. Se destruyeron o eliminaron de la Historia estudios de física, de matemáticas o de ciencias naturales que habrían podido contribuir a ofrecer a la humanidad un futuro diferente de aquel que se bosquejaba: ¡el Medioevo! Ante tanto desastre, Palada, famoso poeta y gramático del siglo IV, se preguntaba: “¿No es seguramente cierto que estamos muertos y que nosotros, los griegos, parece que tengamos solo una sombra de vida (…) o estamos vivos y es la vida la que está muerta?”.

Los escritos de muchos filósofos fueron censurados y sus obras consideradas fuera de la ley y destruidas en su mayor parte.

El obispo Marcelo aterrorizaba con sus bandas arrasando templos helénicos, santuarios y altares. Entre otros, fueron destruidos el templo de Odesa, el Cabeireion de Imbros, el templo de Zeus de Apamea, el de Apolo en Dídimos y todos los de Palmira. En la reciente incursión fundamentalistas del ISIS en Palmira, Occidente se ha escandalizado por la atrocidad desarrollada, olvidando o ignorando que la gran atrocidad en aquella ciudad ya fue cometida en el siglo V por una banda de fanáticos cristianos. Primero destruyeron uno de los más admirables templos dedicados a Atenea. La estatua fue decapitada, le cortaron la nariz y redujeron a pedazos su característico casco, troncharon sus brazos a la altura de la espalda, arrancaron del suelo el altar y lo destruyeron.

El emperador Valente ordenó una persecución tremenda contra los paganos en toda la parte oriental del Imperio. En Antioquía fueron ajusticiados, junto a otros muchos paganos, el exgobernador Fidustio y los sacerdotes Hilario y Patricio, y torturados o asesinados miles de inocentes que simplemente rechazaban traicionar el culto tradicional de sus antepasados.

Se queman numerosos libros en las plazas de las ciudades del Imperio. Se persigue a todos los amigos del emperador Juliano el Apóstata (Orebasio, Salustio, Pegasio, etc.), último emperador pagano. El filósofo Simónides fue quemado vivo y el filósofo Máximo fue decapitado. El emperador, entre otras cosas, ordenó al gobernador de Asia, Fisto, que exterminara a quienes no se convirtieran al cristianismo, y que se destruyeran todas las obras paganas que se encontraran. La gente, aterrorizada, comenzó a quemar por decisión propia sus bibliotecas para escapar del peligro.

Millares de inocentes paganos en todo el Imperio fueron asesinados en el campo de concentración de Esquitópolis. “Y de las más remotas localidades del Imperio venían encadenados innumerables ciudadanos de toda edad y clase social. Y muchos de ellos morían en el recorrido o en las prisiones locales. Y los que conseguían sobrevivir, acababan en Esquitópolis, una remota ciudad de Palestina, donde estaban emplazados los instrumentos para las torturas y las ejecuciones”, escribe Amiano Marcelino.

Eran barbudos vestidos de negro. Cuando llegaban, aterrorizaban, destruían, mataban y deportaban.

Cuando destruían un lugar sagrado, implantaban cerca una fábrica de cal que se aprovechaba reduciendo a polvo estatuas y decoraciones marmóreas. El templo de Venus de Roma en la Vía Sacra tuvo este fin junto a otros muchos. En los museos de todo el mundo no es difícil encontrar obras del gran Fidias o de Praxíteles decapitadas y devastadas por fanáticos cristianos. El mismo San Agustín escribía: “En efecto, que sea suprimida toda superstición de los paganos, Dios lo quiere, Dios lo manda, Dios lo ha establecido”.

Los restos y los documentos sobre la destrucción de templos en los primeros siglos del cristianismo cuentan cómo en la ciudad de Atenas fue profanada la colosal estatua de la diosa Atenea en la Acrópolis, y que las esculturas y los mármoles del Partenón corrieron la misma suerte. Una gran estatua de Afrodita fue desfigurada con una tosca cruz tallada en la frente, los ojos devastados y la nariz hecha pedazos. En poco más de un siglo desaparecieron las más bellas esculturas.

En Cirene fue profanado el antiguo templo de Démeter. En Esparta se mutiló una estatua colosal de Hera, y la cara se desfiguró con cruces. No fueron respetados ni siquiera los bosques consagrados a alguna divinidad: esos templos naturales de paz fueron destruidos y en muchos casos talados los árboles. En Constantinopla, un antiguo templo de Afrodita fue destruido y adaptado a garaje para las bigas de un burócrata cristiano. En Cartago, el templo de la diosa Juno Celeste, identificada con la antigua diosa Tanit, fue abatido junto a los demás santuarios de la ciudad. Incluso algunos instrumentos musicales fueron censurados y prohibidos, como las flautas, en particular la flauta doble dionisíaca (flauta de Pan), considerada instrumento de los “músicos del diablo”.

Pan, Dionisios, Démeter y todas las divinidades ligadas a la tierra, a la reproducción, al despertar de la primavera y al goce de los sentidos se habían convertido en expresiones del demonio, e impedimento para alcanzar el paraíso del otro mundo. Es útil recordar que en los primeros siglos los cristianos inscribían en sus sepulcros solamente la fecha de su muerte, para demostrar que el único acontecimiento de su vida era la unión con Dios, mientras que los “paganos” ponían los años, meses y días del difunto para revelar las posibilidades que había tenido esa persona para ser feliz.

A pesar de todo, los restos y documentos que poseemos son solo la mínima parte que ha sobrevivido a siglos de devastación. Jamás sabremos cuánto se ha destruido realmente ni cuántas víctimas ha producido realmente el cristianismo; quedan algunas pruebas, pero mucha documentación se ha perdido. Los cristianos no solamente desfiguraban el objeto de su odio, sino que también suprimían cualquier traza de ese mismo objeto; los textos conservados en los templos no tenían un destino mejor. En las hagiografías cristianas, quien guía y alienta estas correrías raramente viene descrito como una figura violenta y brutal: los adjetivos que se emplean son “celoso”, “pío” o “enfervorizado”.

En Alejandría, como sucedía en otras ciudades, las fuentes cristianas relatan que tras la destrucción del templo de Serapis, “muchos paganos, habiendo condenado este error y dándose cuenta de su maldad, abrazaron la fe de Cristo como religión verdadera”. En cambio, los escritores “paganos” afirman que los ciudadanos eran aterrorizados y se convertían por miedo. Libanio, famoso orador de la época, protestó con contundencia: “Hablan de conversiones aparentes, no de conversiones reales. Sus ‘conversos’ en realidad no han cambiado, solo disimulan haber cambiado. ¿Qué ventajas han obtenido cuando la adhesión a la doctrina es una cuestión de palabras privadas de realidad? En casos similares, es necesaria la persuasión, no la constricción”. Pero para la Iglesia las ventajas eran indiscutibles, esa estrategia violenta estaba aumentando de modo exponencial las filas de los conversos. Las altas esferas eclesiásticas, más que preocuparse por la violencia utilizada, temían que los conversos, una vez pasado el miedo, volvieran a sus antiguas religiones. Para mantener estas falsas conversiones se decretó la pena de muerte para quienes fueran sorprendidos en sus antiguos templos una vez convertidos.

Cuando Constantino “vio” la cruz en el cielo, la gran mayoría del pueblo era pagana, y los cristianos eran una exigua minoría. Los cálculos de los historiadores nos dan cifras entre el siete y el diez por ciento del total de la población del Imperio. Apenas dos siglos después, los cristianos eran ya la mayoría. Y si nos preguntamos cómo ha podido una cultura tan importante cambiar sus propias creencias y el propio saber en tan poco tiempo, las conversiones forzadas y las persecuciones estatales parecen, si no la única respuesta, sí en cualquier caso un factor determinante.

En el cuarto concilio eclesiástico de Cartago de 398 se prohibió a todos, incluidos los obispos cristianos, el estudio de los libros “paganos”. Tanto en Oriente como en Occidente, innumerables libros filosóficos y científicos del mundo precristianos perecieron en la hoguera. Muchas obras en pergamino fueron después borradas (en aquel tiempo escaseaba el pergamino) para escribir encima sobre temas teológicos. Una copia de De republica de Cicerón tenía que dejar espacio a una transcripción de los Salmos comentada por San Agustín, un trabajo de Séneca desaparece tras el enésimo Antiguo Testamento, un códice de la Historia de Salustio fue utilizado para un texto de San Jerónimo y así sucesivamente. Los libros de Demócrito, padre de la teoría del átomo, se perdieron. En el siglo V se prohíbe por ley la enseñanza de los filósofos “paganos”: “Prohibimos la enseñanza de cualquier doctrina de quien trafica con la locura del paganismo”, con el fin de evitar que los paganos pudieran “corromper las almas de sus discípulos”. Finalmente, en 529, el emperador Justiniano decretó la clausura de la escuela filosófica de Atenas, fundada por Platón en 387 a. n. e., que había albergado a treinta y seis generaciones de filósofos. En 590, el papa Gregorio, llamado Magno, ordena quemar la biblioteca de Apolo Palatino “para que su extraña sabiduría no pueda impedir a los fieles entrar en el Reino de los Cielos”.

Lo que ha sobrevivido es, de hecho, una mínima parte de cuanto se ha sustraído al pensamiento humano, y hoy todavía la historia de los sufrimientos y los dolores de quienes fueron derrotados por el cristianismo es algo relativamente poco contado y todavía menos recordado. Frente a los kilómetros de libros que se han escrito sobre el papel positivo de los cristianos, poco o nada se encuentra sobre lo que la humanidad ha perdido en su desarrollo con la desaparición de aquel patrimonio cultural que los cristianos, todavía hoy, reducen sumariamente a la palabra “paganismo”.

Los monjes llegaron a copiar mucho, a veces falsificando los textos, pero fue mucho más lo que se perdió. Las obras de Aristóteles sobre Física, Ética y Política, como sabemos, se recopilaron en el Medioevo tardío o en el Renacimiento, a pesar de la aversión y las prohibiciones de la Iglesia, a través de la traducción en latín de los textos originales griegos recogidos, custodiados y comentados por los estudiosos árabes y, en particular, por Avicena en el siglo XI y por Averroes en el XII.

Hoy todos reconocen la contribución inestimable de esos restos culturales que sobrevivieron a la devastación cristiana sobre el pensamiento medieval, el humanismo renacentista, la cultura moderna y la contemporánea. Aquellas culturas “paganas” dieron origen al pensamiento y a la metodología científica, y aun madurando dentro de sociedades basadas en la esclavitud y absorbiendo todas sus contradicciones, sirvieron de modelo para muchos de los ideales de libertad, justicia y tolerancia de los que se nutrió Occidente después, en épocas más modernas, a pesar de la represión de las autoridades religiosas, que hasta el siglo XVIII mantuvieron encendidas sus hogueras. La Inquisición mandó a la hoguera a decenas y decenas de herejes, entre ellos a Giordano Bruno. Galileo fue procesado y tuvo que abjurar para no acabar del mismo modo. Descartes se retiró a Holanda para tener más libertad, e incluso Spinoza conoció la amenazadora hostilidad de las autoridades religiosas. El evolucionismo de Darwin es hoy anatemizado todavía en ciertos ambientes cristianos, y la teoría de la relatividad de Einstein tiene a ojos de la Iglesia un cierto tufillo a herejía.

Incluso a través de los pocos hechos históricos aquí sumariamente mencionados, debería quedar claro que los ideales de democracia, justicia, libertad y solidaridad humana en los que se ha inspirado una parte de la tradición europea en los pasados milenios e incluso hoy, con total hipocresía por parte las clases dirigentes de Europa que dicen inspirarse en ellos, han sido en gran parte formuladas no gracias sino a pesar de nuestras raíces cristianas.

Los ideales de democracia, de libertad y de justicia social proceden, en realidad, de raíces lejanas a nuestra civilización, que surgen en fases anteriores al helenismo, que por suerte cada cierto tiempo resurgen, incluso después de tantos siglos, a pesar del indiscutible absolutismo, la superstición, el fanatismo y las cruentas represiones de la Iglesia.

Franco Celotto

Publicado en el periódico Tierra y Libertad # 367 (febrero 2019)