Una de las grandes esperanzas para el género humano ha sido la revolución llevada a cabo en Rojava por el publo kurdo, que se ve muy influencia por las ideas del libertario Murray Bookchin y su ecología social: el sistema económico se basa en una economía autosuficiente a través de cooperativas y el respeto al medio ambiente mediante un uso de los recursos económicos de una manera sostenible y eficiente. Hace ya más de una década que la región proclamó su autonomía respecto al Estado sirio, pero no esperéis encontrar excesiva información en nuestros inicuos medio oficiales. A pesar de la constante amenaza de leviatanes autoritarios, y con una voluntad de hierro, recientemente, los pueblos del norte y este de Siria, han logrado promulgar una nueva versión del Contrato Social. De esa manera, se incide en la ecología, la economía y justicia sociales, así como en los principios del confederalismo democrático. No somos los ácratas, a veces con un talante excesivo, muy amigos de constituciones, ni de sistemas de barniz democrático, pero ningún problema con dotar a conceptos pervertidos de un nuevo carácter semántico. Al fin y el cabo, la democracia debería ser de verdad el gobierno del pueblo o, si se quiere, la gestión social, política y económica por parte de las personas afectadas.

Seguir leyendo Nuevo (y necesario) contrato socialArchivo de la etiqueta: Revolución libertaria

El antifascismo acabó con la revolución

Hay términos que para la izquierda son intocables, uno de ellos es el de antifascismo. Os preguntaréis porqué vengo a sembrar dudas sobre este término, ¿quién no se siente bien bajo el paraguas del antifascismo? ¿quién no comparte su carácter mítico y heroico que procede del siglo XX?

Hace tiempo que empezaron mis dudas, pero sabedora del «jardín» en el que me iba a meter, preferí mirar hacia otro lado.

Seguir leyendo El antifascismo acabó con la revolución¡Revolución, revolución, revolución!

Enfrentarse desde la historia a la investigación de una revolución como la que se produjo en España a partir del 19 de julio de 1936, implica tener claro qué se entiende por «revolución». Tan importante es, que hay que dilucidar incluso si hubo tal revolución. Para algunas personas que vivieron los hechos, la revolución se prolongó durante meses (es bastante frecuente que se considerara que se prolongó hasta mayo del 37: unos diez meses escasos) e incluso años (hasta el final de la Guerra Civil). Para algunos historiadores la revolución quedó limitada al verano del 36 (julio, agosto y septiembre): así quedó recogido en el emblemático título de la obra de Hans Magnus Enzensberger: El corto verano de la anarquía. Vida y muerte de Durruti. Incluso, algunos más atrevidos señalan que no hubo revolución porque fue traicionada desde el principio al optar la CNT y la FAI por el frentepopulismo que pronto los llevó a los gobiernos.

Seguir leyendo ¡Revolución, revolución, revolución!La psicología social y el anarquismo

El siguiente artículo fue escrito para el número 4 de Erosión. Revista de Pensamiento Anarquista, correspondiente al primer semestre del año 2014, proyecto del Grupo de Estudios José Domingo Gómez Rojas; se trata de una iniciativa que reúne a individuos de disciplinas diversas enfocados al estudio y divulgación de las ideas anarquistas. Seguir leyendo La psicología social y el anarquismo

El movimiento emancipador kurdo y la revolución de Rojava

Hay una película ahora mismo en cartel, al menos en Madrid, un coproducción de Bélgica, Luxemburgo y Francia con el título de Rebel. Se trata de la historia de un joven árabe en Bélgica, que por circunstancias acaba en la guerra de Siria y es captado por el Estado Islámico en 2014, en el momento de su hegemonía. No voy a hacer una reseña de esta película, que vi bastante confusa, aunque puede funcionar perfectamente como propaganda contra el Estado Islámico y los yihadistas, y sus maniobras para reclutar a jóvenes e incluso niños.

Seguir leyendo El movimiento emancipador kurdo y la revolución de RojavaHablemos sobre un libro: ¡A Zaragoza o al charco!’

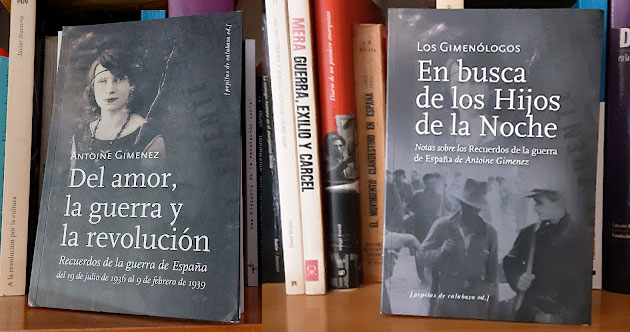

Nada en los libros de Los Gimenólogos, recorre la senda habitual de la Historia hegemónica avalada por la Academia (todo con mayúsculas). Para empezar, no es habitual la autoría colectiva, tampoco lo es la manera de enlazar materiales proporcionados por «amigos» que se han ido reuniendo a lo largo de los años, su manera de entender la historia también es peculiar.

Seguir leyendo Hablemos sobre un libro: ¡A Zaragoza o al charco!’Aquellas mujeres que revolucionaron la existencia

Miles de mujeres libertarias (28.000 en agosto de 1937) reinterpretaron su papel y pusieron en marcha una revolución de la vida, de la existencia. Una revolución entendida como mutación cultural que no pretende dar un vuelco a todo como sus compañeros. Además de que, no se consideran sujeto político, ficción dominante de la modernidad patriarcal y que supone una teoría de la soberanía, una representación del poder, un relato individualista acerca del sujeto y de su autonomía. Ellas encaran la revolución practicando la escucha de lo que sucede (no de lo que quisieran que sucediera) con enfoques prácticos y de eficacia que supone poner el cuerpo en las cosas para solucionar problemas. Sus objetivos parecen pequeños, humildes, rechazan (porque no están impregnadas) los eslóganes ideológicos y realizan un ejercicio de emancipación cognitiva, una contranarrativa que busca modificar la perspectiva de lo que está sucediendo, cambiando las preguntas para poder proponer nuevas respuestas. Inventan una nueva gramática, un nuevo lenguaje para entender la mutación social, la transformación de la sensibilidad y la conciencia que estaba teniendo lugar.

Su revolución no empezó asaltando palacios, ni el cielo, ni los cuarteles del enemigo, empezó en las guarderías, en los comedores colectivos, en las maternidades, entre las personas refugiadas, entre huérfanos y huérfanas, entre las criaturas, en los cafés de las colectividades rurales donde no podían entrar, entre las prostitutas, etc. Mostraron que una revolución no es únicamente una suplantación de modos de gobierno, sino, y, sobre todo, un colapso de los modos de representación, una sacudida del universo semiótico, una reordenación de cuerpos y voces, una redistribución de espacios y de gestos. No resulta fácil decir exactamente cómo comienza un proceso de emancipación colectivo. Pero ellas sintieron la vibración que produce en los cuerpos que son atravesados por dicho proceso. Expresaron con palabras la energía mágica de la resistencia y de la lucha[1].

Los cuidados. Un ejemplo: las guarderías en las ciudades

Los cuidados son todo lo necesario para que la vida funcione como ya hemos dicho; el capitalismo los obtiene gratis y los invisibiliza. Como sabemos, en la economía capitalista, la vida no es responsabilidad colectiva, sino que es responsabilidad individual de las mujeres (los hombres nunca han cuidado, al igual que las mujeres de clase alta), el sistema siempre necesita de esa cara B de la economía basada en el expolio de la vida, de la gente y del planeta[2].

En tiempos de guerra se incrementa el daño a la vida y repararlo queda, como siempre, en manos de las mujeres. Así fue en la Guerra Civil, especialmente en la retaguardia donde las mujeres organizaron de otra manera los «cuidados» que la Revolución mantuvo en sus manos, ocupándose de solucionar un sinfín de problemas cotidianos. La sociedad vivió un terremoto en la retaguardia, espacio que se feminizó.

Además, las mujeres quisieron vivir una vida plena en medio del desbarajuste de la guerra, de los bombardeos, de la proximidad del frente de batalla, de las personas heridas o muertas que había que cuidar o enterrar. En ese contexto, tomaron la palabra y la agencia, enunciaron y actuaron sobre sus problemas, sus deseos, sus tristezas, sus sueños y sus temores.

Los problemas para que las mujeres pudieran reunirse antes de la guerra eran numerosos al recaer sobre ellas el cuidado de la casa y de los hijos/as tras su jornada de trabajo. Mujeres anarquistas buscaron algunas soluciones antes de la guerra sin contar con los hombres, Sara Berenguer indicaba que, para asistir a las reuniones de los sindicatos (CNT), «de común acuerdo, una de ellas, por turno riguroso, guardaba los hijos de las demás para que las madres pudieran ausentarse»[3]. Soledad Estorach también habló de otra solución parecida que puso en marcha el Grupo Cultural Femenino de Barcelona y que llamó: «guarderías volantes». Ofrecían un servicio de guardería (miembros del grupo se desplazaban a los hogares de las mujeres para cuidar de sus criaturas) a las mujeres interesadas en hacer de delegadas sindicales en CNT. Cuando volvía a casa de la reunión, las mujeres que habían cuidado de sus criaturas les explicaban más cosas sobre la importancia de que las mujeres pudieran desarrollar actividad sindical[4]. Pocas veces se ha valorado esta dificultad añadida que las mujeres tenían para la militancia y el activismo sindical.

Ya durante la Guerra Civil, era habitual que en las páginas de Mujeres Libres aparecieran artículos y textos breves en que se afirmaba que todas las mujeres eran necesarias y que todos los trabajos eran igualmente importantes. Estas afirmaciones tenían su razón de ser, Mujeres Libres consideraba que las mujeres tenían que trabajar en la producción, y mucho, para ganar la guerra y asegurar las transformaciones revolucionarias. Para ello, era necesario que los Comités revolucionarios primero y posteriormente los gobiernos se involucraran y facilitaran esta incorporación al trabajo asumiendo el cuidado de las criaturas y otras personas dependientes. Aurea Cuadrado[5] propuso varias soluciones para resolver el problema de las criaturas: hacer turnos en las escuelas que coincidieran con los turnos de trabajo, creación de parques infantiles, guarderías para criaturas de 2 a 4 años y casas cuna para lactantes. Algo se hizo, pero no lo suficiente.

Las secciones de trabajo de MMLL estaban interesadas también en resolver el cuidado de las criaturas y por eso abogaron en su primer Congreso por la creación de guarderías en fábricas y talleres con dependencias para amamantarlas[6]. Igualmente se pusieron en marcha guarderías bajo protección de SIA (Solidaridad Internacional Antifascista)[7]. Estas guarderías especiales estaban destinadas a niñas y niños hasta los 15 años y también a los huérfanos/as de guerra.

¿Es más revolucionaria la toma del Palacio de Invierno en Rusia (1917), el asalto al cuartel de Atarazanas en Barcelona (1936) que solucionar el cuidado de las criaturas a través de guarderías autogestionadas por ellas mismas?

Estamos hablando de cambios culturales que no era fácil introducirlos, por ello, no sorprende que Hanneke Willemse[8] señalara que, ninguna mujer entrevistada (años después de la revolución), a excepción de una, se acordara de haber intervenido en nada que tuviese que ver con la organización de algo. Ellas le contaron que «en el lugar de los hombres no se sentían en su sitio»[9]. Esta afirmación identifica «organizar algo» con «el lugar de los hombres»; ellas organizaron muchas cosas en otros espacios que por su escaso valor patriarcal olvidaron o no lo consideraron importante.

La revolución puede ser una reordenación de cuerpos y voces, una redistribución de espacios y de gestos (por ej.: mujeres dando soluciones a los cuidados). Es clave capturar la singularidad de cada uno de los acontecimientos, pluralizar las perspectivas y construir un calidoscopio de verdades precarias capaces de mantenerse leales a la singularidad de las experiencias. Se trata de un descenso en lo ordinario que se aleja de las universalizaciones. Lo precario de sus verdades no lo consideramos como debilidad sino como potencia, en tanto que se resiste a la totalización y a la clausura del sentido[10].

¿Aquellas mujeres revolucionaron la existencia? Depende de nuestra manera de entender la revolución

Laura Vicente

——–

[1] Algunas reflexiones sobre la revolución proceden de Paul B. Preciado (2022): Dysphoria mundi. Barcelona, Anagrama

[2] Planteamientos de Amaia Pérez Orozco.

[3] Sara Berenguer (1988): Entre el sol y la tormenta. Treinta y dos meses de guerra (1936-1939). Barcelona, Seuba, p. 217.

[4] Martha A. Ackelsberg, (2000, 2ª ed.): Mujeres Libres. El anarquismo y la lucha por la emancipación de las mujeres. Barcelona, Virus, p. 160.

[5] Áurea Cuadrado, “Adaptación profesional de la mujer”, Mujeres Libres, nº 11 (sin referencia cronológica), noviembre de 1937.

[6] Martha A. Ackelsberg, Mujeres Libres. p. 193.

[7] Berenguer, Entre el sol y la tormenta, p. 154.

[8] Hanneke Willemse (2002): Pasado compartido. Memorias de anarcosindicalistas de Albalate de Cinca, 1928-1938. Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza.

[9] Willemse: Pasado compartido, p. 320.

[10] Catalina Trevisacce y Cecilia Varela, “Los feminismos entre la política de cifras y la experticia en violencia de género”, pp. 108-109 en Deborah Daich y Cecilia Varela (2020): Los feminismos en la encrucijada del punitivismo. Buenos Aires, Biblos.

HOMENAJE A FERRER, ASCASO Y DURRUTI. Cementerio de Montjuïc (Barcelona), 20-Noviembre-2022

Es ya tradicional que el domingo más cercano al 20 de noviembre se celebre en el cementerio de Montjuïc, en Barcelona, un sencillo homenaje a Buenaventura Durruti (y con él a Francisco Ascaso y Francisco Ferrer y Guardia). Tras este homenaje anual que viene celebrándose desde hace más de veinte años hubo un trio de mujeres: Concha Pérez, Joaquina Dorado y Antonina Rodrigo. La iniciativa surgió cuando Concha y Antonina estaban despidiendo a Joaquina, que todavía vivía en París, en un restaurante de la Vía Layetana de Barcelona. Mientras charlaban de sus cosas las tres mujeres vieron pasar a un grupo de falangistas con su parafernalia de uniformes, boinas y correaje, preparando la conmemoración del 20 N para recordar a Franco. Antonina les dijo a sus compañeras: “Mira, estos preparando ya el aniversario del dictador y de José A. Primo de Rivera y ¿nosotras qué hacemos por Durruti, que murió ese mismo día?”. Y de ahí salió la propuesta de celebrarlo como “Mujeres Libres”. Tras las muertes de Concha y Joaquina, Antonina Rodrigo continúa manteniendo este homenaje.

Seguir leyendo HOMENAJE A FERRER, ASCASO Y DURRUTI. Cementerio de Montjuïc (Barcelona), 20-Noviembre-2022El imaginario revolucionario. Una aproximación a las propuestas de Eduardo Colombo

Introducimos en el siguiente texto al pensamiento de Eduardo Colombo, importante autor anarquista, cuya obra realiza una aproximación a las fundamentales ideas de imaginario social y espacio público; frente a la apatía política y la desesperanza social de gran parte de la sociedad, se impone la necesidad de extender un imaginario colectivo revolucionario que reproduzca los rasgos de una sociedad verdaderamente libre.

Los hombres creen que llegará un día en que serán libres e iguales cuando hayan destruido los obstáculos que le impiden serlo, sin darse cuenta que sólo lo son mientras luchan para conseguirlo. Gustav Landauer

Seguir leyendo El imaginario revolucionario. Una aproximación a las propuestas de Eduardo Colombo

La libertad amorosa en el campo aragonés en 1936

La lectura del testimonio de Antoine Gimenez, titulado: Del amor, la guerra y la revolución. Recuerdos de la guerra de España del 19 de julio de 1936 al 9 de febrero de 1939, resulta deslumbrante. Antoine Gimenez, italiano, resulta ser Bruno Salvadori, un anarquista que vivió el nacimiento y la actividad de las milicias anarquistas desde el inicio de la Guerra Civil en el Frente de Aragón.

Seguir leyendo La libertad amorosa en el campo aragonés en 1936